Scrittore-narratore e la musica come maestra

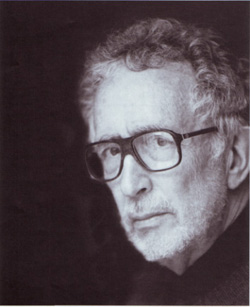

Di lui ho sempre saputo che era uno scrittore. Da quando lavoravamo a Raidue. Provavo timidezza di fronte a quella figura alta e gradevole, dinoccolata, con occhi grandi e capelli da lupo di mare. Sentivo che era un grande, oggi so che è uno tra i più importanti scrittori italiani del secondo novecento. Il tuffo nei suoi libri e nei racconti è uno scavare alle radici dell’essere e del destino umano, è ricerca di verità e denuncia delle contraddizioni dell’individuo. Renzo Rosso nasce a Trieste nel 1926 dove si diploma in violino al Conservatorio “Tartini” nel 1944. Segue nel 1946 il corso di perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Si laurea in filosofia all’Università di Trieste nel 1951 con una tesi dal titolo “Antihegel e Hegel in Kierkgaard”. Dal 1951 è a Roma dove vive e ha lavorato alla Rai. La sua attività di narratore si inserisce perfettamente nella tradizione letteraria triestina del novecento. Ha scritto racconti, romanzi, radiodrammi e commedie. L’incontro avviene nel mio ufficio.

Di lui ho sempre saputo che era uno scrittore. Da quando lavoravamo a Raidue. Provavo timidezza di fronte a quella figura alta e gradevole, dinoccolata, con occhi grandi e capelli da lupo di mare. Sentivo che era un grande, oggi so che è uno tra i più importanti scrittori italiani del secondo novecento. Il tuffo nei suoi libri e nei racconti è uno scavare alle radici dell’essere e del destino umano, è ricerca di verità e denuncia delle contraddizioni dell’individuo. Renzo Rosso nasce a Trieste nel 1926 dove si diploma in violino al Conservatorio “Tartini” nel 1944. Segue nel 1946 il corso di perfezionamento all’Accademia Chigiana di Siena. Si laurea in filosofia all’Università di Trieste nel 1951 con una tesi dal titolo “Antihegel e Hegel in Kierkgaard”. Dal 1951 è a Roma dove vive e ha lavorato alla Rai. La sua attività di narratore si inserisce perfettamente nella tradizione letteraria triestina del novecento. Ha scritto racconti, romanzi, radiodrammi e commedie. L’incontro avviene nel mio ufficio.

Come nasce la sua vocazione letteraria?

Credo che la vocazione letteraria sia uno dei tanti rami che si sviluppano dal tronco primigenio della vocazione a raccontare, che appartiene a tutti, dalla nascita. Passiamo un buon terzo della nostra vita a raccontare agli altri e ad ascoltare dagli altri episodi anche minimi, testimonianze varie che contengono poi sempre le tracce del carattere e del disegno più interno. Il passsaggio al narrare professionale si sviluppa probabilmente sul bisogno di una testimonianza più vasta che non avverte più di fronte l’identità sfuggente di uno che ascolta e che poi ricambia sulla stessa “privata” lunghezza d’onda, e che dal silenzio che la circonda è spinta a irradiarsi su una “fiaba” per tutti, una fiaba che contenga più livelli di percezione e di emozione.

Come è entrata la RAI nella sua vita?

Di squincio. Partecipai a quel concorso per assistenti musicali che si svolse nel 1951 a Torino e venni assegnato alla sede di Roma, dove mi trovai a lavorare per la messa in rete dei programmi del Terzo, un lavoro piacevole (basti pensare che fu là che conobbi Carlo Emilio Gadda). Dopo due anni alla sede di Napoli, nel 57 ebbi l’incarico di responsabile della produzione dei programmi di prosa e culturali a via Asiago, che si protrasse fin quando, dieci anni più tardi, venni chiamato a viale Mazzini prima come produttore e sceneggiatore poi come assistente del Direttore di Raidue. Venni invitato a togliermi di torno con quattro anni di anticipo per lasciare quel posto a una persona cara al cuore – o agli affari – di un boss politico.

Che cosa c’è di privato nelle sue opere, ad esempio ne “La dura spina”, un’opera così bella, forte?

Non molto. L’intervento più incisivo è stato quello che ha ospitato, ovviamente mascherati, la vita e il destino di alcuni parenti della famiglia di mia madre nel romanzo Le Donne Divine. Negli altri lavori di intimo credo vi sia solo la rosa dì tutte le mie facoltà dentro la testa; come penso succeda a tutti i miei colleghi.

Tra le sue facoltà metterei in primo luogo la musica, o sbaglio?

La musica si è rivelata una maestra straordinaria, il diploma in violino al Conservatorio Tartini di Trieste, i sei anni di composizione con Vito Levi, l’esperienza nella fossa dell’orchestra al Teatro Verdi durante l’occupazione tedesca, i due mesi alla Scuola di Perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena nel 1946. Buona parte di queste esperienze compaiono neIl’ Adolescenza del Tempo, pubblicato nel 1992. Quanto al rapporto tra le mie due `discipline’ per la sua straordinaria complessità esso merita un saggio vero e proprio; ne stesi uno alcuni anni fa che apparve su due o tre riviste. Se dovesse interessarvi in futuro ve lo darei molto volentieri. Comunque il frutto migliore di quella straordinaria maestra si trova nel romanzo La Dura Spina.

Quale delle sue opere ama di più e perché?

Devo confessare che in questo caso non so se “amare” ha una qualche cittadinanza; per me almeno. Nei confronti dei miei lavori – finiti e stampati – ho sempre nutrito un intenso distacco. Non è mai successo che mi sia messo a rileggerli. Un’opera nasce, si sviluppa, si conclude e, dopo il controllo delle bozze che non è quasi mai una rilettura, approda alla fase di stampa, si fa maggiorenne e prende il largo. In alcuni casi molto rari un appunto di un lettore, un dubbio interpretativo, un particolare citato in maniera sbagliata mi ha spinto a rileggere questa o quella pagina. Ma in questa lettura posteriore il coinvolgimento è di solito scarso: l’opera se ne sta per conto suo, più o meno viva più o meno dimenticata, già diventata definitivamente un fenomeno oggettivo, una “cosa” di una parentela lontana.

Il pubblico e la critica l’apprezzano molto. Il rapporto con loro? C’è un rapporto o lo stesso distacco?

Assoluto. In genere posso dire che la critica mi è stata complessivamente favorevole. Ma di rapporti diretti, personali ne ho sempre avuti assai pochi: Mario Lunetta, Stefano Giovanardi, Cesare Milanese, Walter Pedullà, Claudio Magris. Con tutti gli altri, che conosco e che stimo, un cordiale saluto quando ci incontriamo, tutto qui. Molto spesso mi sento maggiormente premiato nel mio lavoro da una lettera o da una telefonata di qualche amico o di qualche sconosciuto che mi testimonia il piacere provato alla lettura di questo o quel romanzo o alla rappresentazione di questa o quella commedia.

Lei è nato a Trieste, città lacerata e misteriosa di frontiera, poi si è trasferito e vive a Roma, città caotica. Come ci si colloca? Rimpianto per Trieste?

La nostalgia di Trieste è durata tredici anni, e ha nutrito La Dura Spina. In quel periodo Roma la sentivo come un luogo d’esilio, il luogo della necessità. Poi è subentrata la curiosità, e in seguito l’indagine nei confronti di una città sempre più ricca di messaggi chiari e oscuri, che finisce per legarti alla sua Storia straordinaria e per ficcarti nella situazione di non riuscire a esaurirla, mai. Legarti al punto che ad un tratto senti di doverla reinventare come scenografia di eventi grandiosi, magari poco conosciuti. Una ventina di anni fa ho scritto un racconto (comparso su La Repubblica) che si svolge alla metà del sesto secolo quando assediata e poi presa dai Goti il loro re Totila ingiunge ai suoi abitanti di abbandonarla: resterà vuota e deserta per quaranta giorni. Il secondo racconto su di lei la mostra invasa dai saraceni nei suoi quartieri alla destra del Tevere, ed è stato pubblicato da Paragone. Il terzo, ingranditosi a romanzo, la mostra nella prima metà dell’undicesimo secolo; con il titolo Il Trono della Bestia è uscito l’anno scorso nelle edizioni Pieinme.

Le sue passioni. Il mare, la vela. Ce ne parla?

Sì la vela è stata una vera passione: prima ho avuto un Alpa Esse di quattro metri e settanta, poi un Calif di sette metri, che dovetti svendere per un indebolimento del suo scafo di plastica. Stavo rientrando a farfalla nel Tevere con un maestrale sempre più forte e proprio all’imboccatura uno dei perni del

timone si staccò. Senza più guida sarei finito sui massi laterali della foce, ma presi l’unica soluzione che mi restava: via le vele, acceso il motore mi buttai sulla barra del timone con tutto il peso del corpo. Questo otto anni fa: da allora non faccio che aspettare la telefonata del proprietario di un dodici o di un diciotto metri; per meno niente.

E la sua vita personale?

Non credo di averla, non mi risulta.

Buciardo, dicono a Roma.

Una risata ammiccante come tra due vecchi amici chiude l’incontro.

Rinviamo al prossimo numero la recensione dei suoi libri